Ténèbres et lumière

Revenons à Paris, pour nous promener dans deux expositions remarquables : Ribera, Ténèbres et lumière au Petit Palais et Chefs-d’œuvre de la galerie Borghèse au musée Jacquemart-André.

Le Petit Palais a organisé l’une des expositions les plus importantes jamais consacrées à Ribera en France, avec une centaine de peintures, dessins et estampes.

José de Ribera (1591-1652) est né près de Valence en Espagne, mais il s’est rendu en Italie, très jeune, à peine âgé de 15 ans, et n’est jamais retourné dans son pays d’origine. Cependant, il a continuellement fait état de sa nationalité, car il signait toujours « Ribera español ». Lord Byron, lorsqu’il l’a mentionné dans son Don Juan, écrivait d’ailleurs : « Le Spagnoletto a souillé son pinceau de tous les saints ».

On peut dire de lui qu’il a fait partie du Siècle d’or espagnol.

A Rome

Installé à Rome en 1605, il subit l’influence de Caravage, son naturalisme, son clair-obscur. Il choisit ses sujets autour de lui, de même que dans la Bible, parmi des mendiants ou dans les milieux de l’aristocratie.

Il s’est rapidement fait connaître, notamment par une dextérité exceptionnelle. Il ne lui fallait pas plus d’une journée pour un portrait et guère plus de cinq jours pour exécuter une grande composition. Une rapidité qui plaisait à ses commanditaires.

La période romaine de Ribera n’a été découverte qu’en 2002 : une soixantaine de toiles qui avaient été attribuées à des peintres français ont pu être ajoutées à son œuvre. Ce fut d’ailleurs une dizaine d’années durant laquelle il mena une vie de bohème assez dissolue, qui ne l’empêcha pas de recevoir des commandes importantes. Parmi celles-ci la série des « allégories des cinq sens».

Allégorie de l‘odorat (Collection Abello, Madrid)

A Naples

En 1616, il quitte Rome pour Naples, territoire appartenant à l’Espagne, où règnent les vice-rois espagnols. Sa notoriété a encore augmenté.

Les églises le sollicitent. De nombreuses toiles évoquent la vie des saints.

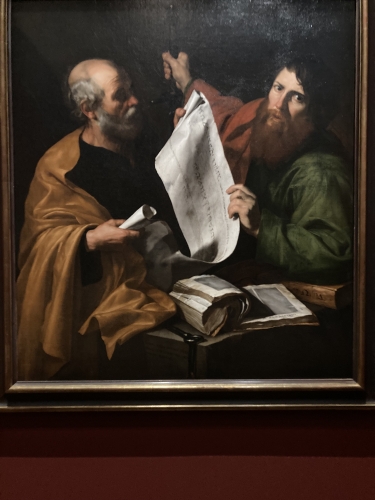

Les saints Pierre et Paul (1616-1617, Musée des Beaux-Arts, Strasbourg) semblent engagés dans un débat théologique qui leur est suggéré par des textes qu’ils brandissent l’un et l’autre.

Saint Jérôme et l’ange du Jugement dernier (1626, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Naples) est l’un des quelque quarante tableaux que Ribera a consacrés au traducteur de la Bible, la Vulgate. L’ange, soufflant dans sa trompette, dérange le saint occupé par ses textes. Le crâne posé dans un coin ajoute une note intrigante.

On lui connaît peu de paysages, mais je ne peux m’empêcher de signaler deux d’entre eux, offrant une large vue de Salamanque, aux couleurs très claires, datant de 1639 ; ils contrastent avec la plupart de ses tableaux, aux arrière-plans sombres, que n’éclaircissent que la peau humaine et des vêtements, souvent rouges.

Peu de femmes ont agité ses pinceaux. Les seules qui figurent au Petit Palais sont des saintes, anciennes prostituées, et la femme à barbe qui allaite son bébé : Maddalena Ventura et son mari.

L’un des tableaux les plus connus de Ribera appartient au Louvre, Le Pied-Bot, 1642. Ce jeune garçon, devant un ciel clair, aux pieds nus et au joli sourire, tient un morceau de papier qui demande l’aumône. On la lui donnerait sans hésiter, tant il a l’air engageant.

En 1630, Velázquez séjourne à Naples et rencontre Ribera. C’est un cliché de dire qu’on aimerait savoir de quoi les deux peintres ont parlé, dont les styles, classique pour l’un, réaliste pour l’autre, différaient tant, mais atteignaient la même splendeur.

Galerie Borghèse à Rome

Le Jugement de Salomon, I’une des compositions les plus impressionnantes de Ribera appartient à la galerie Borghèse, ce qui nous amène à notre deuxième exposition dont l’affiche représente le Garçon à la corbeille de fruits de Caravage (vers 1596).

Profitant des travaux de rénovation à la Galerie Borghèse, le musée Jacquemart-André a accueilli les Chefs d’œuvre de la Galerie Borghèse, une quarantaine d’œuvres, principalement de la Renaissance et de l’âge baroque. La plupart a été réunie par un collectionneur et mécène averti, le cardinal Scipion Caffarelli-Borghèse (1577-1633), neveu du pape Paul V, qui transforma sa demeure sur les hauts du Pincio à Rome en une sorte de musée.

La Contre-Réforme, inspirée par Paul V, a encouragé l’édification de nouvelles églises et de leur décoration. L’art entrait dans les églises, mais aussi dans les demeures.

Les portraits constituent l’une des sections les plus remarquables de la sélection. Les peintres se penchent aussi sur le corps humain, comme ce superbe nu.

Vénus avec deux amours d’Andrea Piccinelli, dit Andrea del Brescianino (vers 1520-1530)

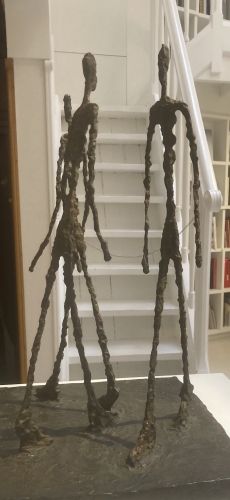

Pour terminer, je signalerai une petite exposition à l'Institut Giacometti (5 rue Victor Schoelcher, Montparnasse) : Giacometti/Morandi Moments immobiles. Illustrée par cette sculpture de Giacometti.

P.S. Ribera Ténèbres et lumière au Petit Palais jusqu'au 23 février

Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse au Musée Jacquemart-André jusqu'au 9 février

Giacometti/Morandi - Moments immobiles à l'Institut Giacometti jusqu'au 2 mars